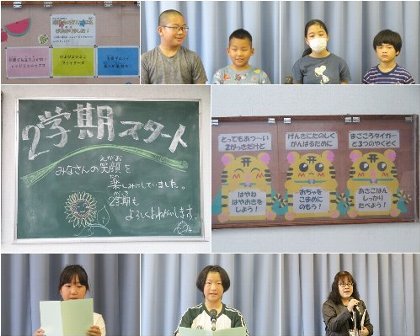

今日は、2学期の始業式です。

1年間で最も長く、夏から秋、そして冬へと大きく季節が移り変わる学期が、楽しく、充実した毎日になりますように。

始業式では、代表の2名が夏休みに頑張ったことと2学期の目標を発表しました。

5年生の代表者は、1学期の復習と様々なことにチャレンジすることに力を入れたと発表しました。その一つとして、苦手な水泳にチャレンジした結果、1学期末の水泳の授業よりも泳力を上げることができたそうです。「この作文発表も一つのきっかけとして、いろいろな活動に自信を持って取り組みたいです。」と意欲を語り、「2学期は、1学期よりも、更に達成感を感じることができるように、チャレンジの心を持って頑張りたい。」と、締めくくりました。

また、3年生の代表者は、夏休みの仲の良い友達との「おとまり会」の楽しい思い出を発表しました。とてもすてきな時間を過ごしたことが伝わってきました。さらに、本を読むこととお手伝いをしたことも毎日頑張ったそうです。この二つは、今後も続けたいと話してくれました。そして、2学期に頑張りたいことは、「やさしい人になること」。最後に、「たくさんの行事があるので、今からとても楽しみです。みんなで力を合わせて頑張りたいと思います。」と決意を発表しました。

*****************

2学期に4名の転入生をお迎えしました。

新しい友達を迎えた学級は、嬉しさがあふれています。

早く、宮前小学校での生活に慣れてほしいと願っています。

*****************

新学期、さっそく校長室をのぞきに来た5年生が、メダカ鉢で2匹の子メダカが泳いでいるのを見つけました。

危うく、水を捨てて片付けようとしていたところでした。これで、校長室メダカは11匹になりました。

新たな命の存在をとてもうれしく思い、一日中、その気持ちで満たされた2学期初日でした。

台風10号はとてもゆっくりと進んでいます。風は弱いですが雨がずっと降り続いています。このまま、大きな被害がなく通り過ぎてくれることを願っています。

学校では、来週の月曜日に2学期が始まります。長い夏休み明けで、暑い中での活動も始まりますので、十分に体調を整えて出発したいものです。

*****************

本館のトイレ工事が終わり、新しくなりました。みんなの登校を待っています。

1階のトイレは、これまでと男女の位置が逆になりました。最初は間違える人がいるかもしれません…。

台風10号の影響で、今日は一日雨でした。しとしとと雨が降る中、教室では、学級担任の先生たちがプリントを準備したり、掲示物を貼ったり、少しずつ新学期に向けての準備を進めています。空っぽの教室の中に、元気な子供たちが戻ってくるのももうすぐです。

台風は、ゆっくりと北に進み、明日は四国に近付いてきます。台風の影響が大変心配されますが、今後の情報に十分注意して慎重に対応したいと思います。被害が出ないことを祈っています。

台風の影響なのか、朝から外は雨模様ですね。これからさらに天気が崩れていくのか、とても心配です。

今日は、金管バンドクラブのみなさんが楽器の掃除を行いました。

年に一度の恒例行事。日頃の感謝の気持ちを込め、そして、2学期からも気持ちよく楽器を演奏できるよう、すみずみまで丁寧に掃除をします。掃除は、楽器を分解して水洗いをし、きれいに磨き上げるそうです。分解した部品は、多いもので10個…。元通りに組み立てられるのか、心配しながら見ていましたが、そんな心配はいりませんでした。見事、相棒は復活です。楽器もきれいにしてもらって、喜んでいることでしょう。

きれいになった楽器を手に、これからの演奏を楽しみにしています。

次は、運動会ですね。活躍に期待しています。

お盆が過ぎても暑い日が続きますね。

早いもので夏休みも残り1週間となりました。

宮前小学校のみなさんはいかがお過ごしでしょうか。

夏休みはあと一週間ですが、まだ一週間あるとも考えられますね。ものは考えようです。

夏休みが終わるのは少し寂しい気もしますが、宿題が終わってない人は宿題に取り組んだり、チャレンジしたいことがある人はしたいことに取り組んだりするなど、有意義に残り期間を過ごしてくださいね。

台風も近づいているようですので、台風の上陸・接近に備えて外出をする際は気を付けてください。

今日は教職員研修大会がありました。教育の質向上と、教職員の専門性のさらなる発展を目的とし、全教職員が参加しました。

教職員間でのディスカッションや意見交換を通じて、新たな視点やアイデアを得ることができ、教育に対する情熱を新たにしました。今日学んだことを2学期からの教育活動に活かし、宮前っ子や保護者の皆様に、より良い教育環境を提供できるよう、引き続き努力して参ります。

宮前っ子のみなさんも、夏休みを通してたくさん学んでいることと思います。夏休み中に見たものやしたこと、新しく知ったことなど、2学期にぜひ教えてくださいね。

8月もあと9日ほどになりましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。

職員室では、学年の先生方で学校行事について話し合ったり授業のことを考えたりして、2学期の準備を少しずつしています。宮前っ子のみんなにとって楽しい2学期になるよう先生たちも頑張ります!

残りの夏休みも体調に気を付けて過ごしてくださいね。

昨日とは打って変わって、今日はとても良く晴れています。

中庭には桜の葉がたくさん落ちていました。落ち葉の色から、秋の訪れを感じます。その一方で、まだまだ大きな蝉の声が聞こえます。木に近づいてみると、アブラゼミがとまっていました。

職員室にはたくさんのジャガイモが届いていました。6年生が、理科の実験のために育てたジャガイモだそうです。暑い中、元気に育ちました。

宮前っ子のみなさん、暑さや気候の変化に気を付けて、残りのお休みを元気に過ごしてください。

8月16日(金) 早朝の様子です。職員玄関前のアスファルトのところに、一輪の日々草が自生しているのに気付きました。けなげさと美しさに心癒(い)やされました。

夏休み中も毎日、校内にある花や野菜たちに愛情たっぷりの水をやっています。運動場南側学級園のさつまいもなどの野菜、ひまわりやヘチマなどに40分ほど水やりをしました。ヘチマの実は、先日よりも確実に大きくなっていました。西校舎と体育館の間にあるサルビアやホウセンカなども、元気に育っています。

1~3年生のみなさん、持ち帰っているアサガオやミニトマトなどの夏野菜、ホウセンカの実や種はできましたか? 世話や観察、記録も楽しみましょうね。

***********************************************

ウサギ小屋では、黒豆とラテが、暑いからでしょう、風通しの良い板のかげに仲良く隠れていました。茶色い毛のラテと目が合いました。ここでも、心癒やされました。新しい水やえさをあげ、ふん掃除もしました。

中庭では、地面に穴が増え、新しいセミの抜け殻もありました。まごころ池のスイレンもきれいに咲いていました。

校務員さんも、中庭などにある草花や樹木に水をあげるために、わざわざ来てくださっていました。ありがとうございます。

***********************************************

まだまだ暑い日が続きそうです。宮前っ子のみなさん、熱中症に気を付け、水の事故や交通事故にもあわないようにしてくださいね。楽しく充実した日々を過ごしてください。

宮前小学校のみなさん、元気に楽しく夏休みを過ごしていますか。

今日は、立秋です。暦の上では、「秋の気配が感じられるようになる(立つ)日」らしいのですが、まだまだ暑いですね。校庭を歩いているとトンボを見つけました。秋は確実に近づいているのかもしれません。

今、校舎内ではいろいろなところで工事が行われています。本館のトイレもきれいになりますよ。

2学期にみなさんを迎える準備が着々と行われています。楽しみにしていてくださいね。