4年生

9月20日(水)、愛媛県土木部砂防課、中予建設部の方をお招きして、体育館で砂防学習会を行いました。学習会では、パワーポイントやDVD映像、模型などを活用して、土砂崩れや地滑りなどが起こったら町がどうなるのかなどについて学習しました。最後は、各自がタブレット端末を活用し、えひめ土砂災害情報マップを検索して、自分の身近なところの土砂災害が起こる可能性があるかを確認しました。

今回の学習会では、自分の命は自分で守ることの大切さを学びました。これから総合的な学習の時間を活用し、防災について学習していきます。問題意識をもって取り組んでもらいたいと思います。

3年生の子どもたちは、運動会のダンスの練習を一生懸命しています。

ジャンボリーミッキーの曲に合わせて体をリズム良く動かしました。

まだまだ暑い日が続くので、体調に気を付けて練習を行っていきます。

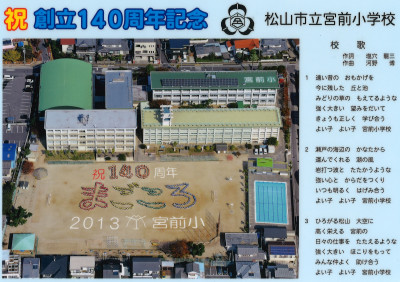

天候が心配でしたが、業間から3校時にかけて、無事航空写真を撮影することができました。子どもたちは、飛んで来たセスナ機が気になり、ずっと見ていました。左回りで3周しながら、遠景から運動場アップまでの写真撮影をした模様です。その後、右回りで飛びはじめ、南方向から北方向に向かって真上を飛んできました。翼を左右に揺らしながら飛ぶことが、撮影終了の合図でしたので、それが分かると、全校のみんなで手を振って見送りました。宮前っ子も素早く並ぶことができ、とても上手に撮影することができました。仕上がりがとても楽しみです。

6校時に、宮前っ子運動会の第1回係会を行いました。5・6年生が、進行・出発演技・決勝・準備・得点賞状・放送・児童応援係に分かれて、それぞれの場所で仕事内容の確認や仕事分担などを行いました。10月14日(土)の運動会実施に向けて、練習や準備が本格的になっています。子どもたちの活躍が楽しみです。頑張れ!! 宮前っ子

20日(水)は、行事や学習活動など様々なことがありました。たいへん充実した一日でした。

早朝、校庭の樹木消毒から始まり、4年生の砂防学習、みかん果汁の日、5年生の三津厳島神社への校外学習、Jアラート全国一斉試験放送などがありました。そして、特に、先日からMacメール等でお知らせしておりました、創立150周年を記念した全校集合写真と学級写真撮影を行いました。

明日、21日(木)は、業間から3校時にかけて航空写真を撮影する予定です。よい天気でありますように。

↑ 10年前は、撮影した航空写真を下敷きにして、全校児童に配られました。

今年度は、クリアファイルにして、全校児童に配られる予定です。

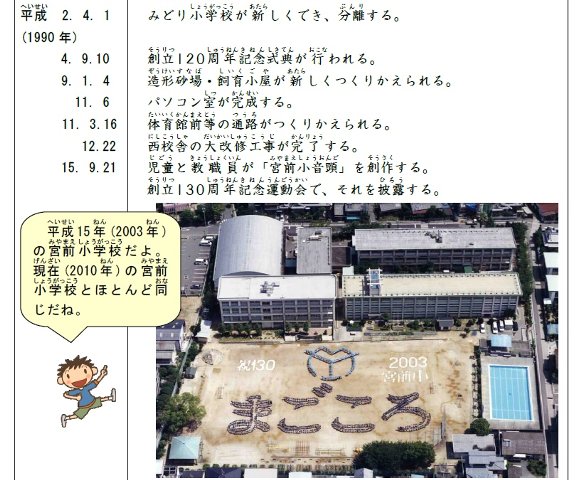

↑ 創立130周年の航空写真です。

ホームページ上部「学校紹介」-「宮前ガイドブック」-「宮前小の移り変わり②」に掲載されていますので、どうぞご覧ください。

この宮前ガイドブックは、平成22年度に、当時の教職員が地域の皆様にご協力いただきながら作成した「ふるさと宮前」の内容です。

大三島少年自然の家 三日目

14 村上海賊ミュージアム見学 & 潮流体験

二つのグループに分かれて、交替で施設内見学をしたり、乗船して潮流体験をしたりしました。その後、ピロティで昼食をいただきました。日本の中世での「海賊」について、詳しく分かりました。

15 解散式

無事、予定時刻に帰校し、体育館で解散式をしました。学びの多い、充実した三日間であったことが、代表児童の言葉や他の児童の態度から分かりました。すばらしい思い出がまた一つ増えましたね。お疲れさまでした。

19日(火)は、5年生は繰替休業日です。ゆっくりと休んで、疲れを取ってくださいね。

さて、20日(水)は、創立150周年を記念して、全校集合写真と学級写真を撮影します。21日(木)は、航空写真を撮影します。よい天気でありますように!

大三島少年自然の家 三日目

12 朝のつどい

自然の家3日目(最終日)の朝です。気温25℃、天気は晴れ。今日も、午前6時に起床し、洗面と片付けをしました。6時30分から朝のつどいをしました。ラジオ体操をして、頭も体も目覚めました。現在、朝食の準備中です。

今日のこの後の予定は、朝食、部屋の片付けを済ませたら、9時頃に退家式を行い、自然の家を後にします。大島にある「村上海賊ミュージアム」に行き、施設内見学と乗船して潮流体験を行います。施設ピロティで、昼食のお弁当をいただき、14時40分頃学校に到着する予定です。安全第一で有意義な時間を過ごしたいと思います。

11 夕べのつどい & キャンプファイヤー

みんなで過ごす二日目の夜です。友達と一緒に、広い運動場で、大きな火を囲んで、親睦を深めました。各学級の出し物がとても楽しく、みんなのりのりで踊ったり笑ったりしていました。強く心に残るすばらしい時間となりました。第一部と第三部の厳粛な儀式では、火の神の言葉をしっかりと心に響かせていました。

その後、入浴、就寝準備、係会、班会をして、就寝しました。二日目も疲れましたが、たいへん充実していました。

10 夕食

大三島での食事もあと2回となりました。食事係が手際よく準備をしてくれました。食事のメニューが、豚カツにスパゲッティ、フルーツヨーグルトですので、みんなよく食べています。

9 オリエンテーリング

真夏のような晴天の下での実施でしたが、暑さやしんどさ、苦しさに負けず、全ての班が無事ゴールすることができました。どの子どもからも達成感を感じました。本当によく頑張りました。