今日、5月8日は、世界赤十字デー。宮前小学校は、JRC(青少年赤十字)に加盟していて、近く、登録式も行います。

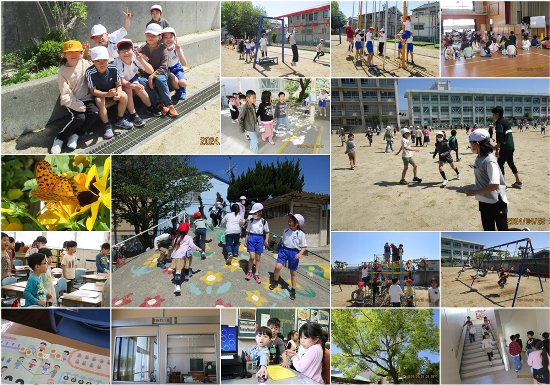

さて、ゴールデンウィーク明けの疲れを心配していますが、今日も元気な姿を見せてくれる宮前っ子です。

5年生は、タブレット端末を用いて、体積の学習。また、理科の学習では、実験結果について自分の予想と友達の予想を伝え合い、学びを深めました。

4年生の理科は、温度計の読み取り方を復習し、明日から気温の変化について観察が始まります。

3年生の教室前廊下にキャベツの入った飼育ケースが並び、みんなが中身を気にしています。何が住んでいるのかは、まだ見付けられないようで、興味津々です。

音楽科のリズム創作では、グループに分かれて工夫をこらして活動していました。裏拍にアクセントのあるリズムをつなぎ、ポーズまで決めている班…面白い!さて、発表ではうまくいったでしょうか。

1年生は、アサガオの種を植えました。作業の前には大きな虫めがねで、種をじっくり観察し、観察記録をまとめます。そして、いよいよ校庭へ。丁寧に作業を進め、ふかふかの土に大切そうに種を植えました。芽が出る日が待ち遠しい1年生です。

来週に迫る1年生を迎える会の準備が進んでいます。廊下に広がり、大きなプログラム?を作成しているところに、学級担任の声が響きます。「プレゼントのプが!」…そう、夢中で塗っている間に、プの〇が黒丸になっていました。この後、どうやって直したか気になるところです。

避難訓練に全校下校、もりだくさんの一日でした。

明日は、今年度最初の読み聞かせ、そしてクラブ活動も第1回目が行われます。楽しみです。

***************

ゴミ箱に乗ったちりとり。

昼休み、「ゴミ箱がやばいことになっとる。」と男の子たちから報告があり、のぞいてみると…大量の毛虫。校務員さんが掃き集めてくれたものでした。一緒にのぞいた先生は、「宮崎駿氏のアニメの一場面が想像されます。」と、一言。殺虫剤を吹き込み、ちりとりでふたをしました。

明日の朝、桜の木を確認して、状況によっては、「毛虫に注意!」のお知らせをします。

宮前っ子のみなさん、楽しいGWを過ごせましたか?

GW明けの今日、4年生は図工作品とプレゼントづくりに一生懸命の午後でした。図工「絵の具でゆめもよう」では、絵の具を付けたビー玉を転がしたり、垂らした絵の具をストローで吹いたり、絵の具を付けたブラシをこすったり・・・思い思いの方法で、画用紙に模様を付けていきます。カラフルな作品が出来上がっていくごとに、子供たちの手もカラフルに仕上がっていきました。手のひらを見せる顔がとっても嬉しそう! 1年生へのプレゼントを作っていた子供たちの表情は真剣そのもの。1年生の喜ぶ顔を思い浮かべながら、丁寧に仕上げていました。渡す時が楽しみですね。

下校では、1年生に道を譲ることができる4年生。雨の日には、かさをきちんと並べることができる4年生。これからも『まごころ』を持って、玄関の掲示物にある『挑戦』の気持ちを忘れず、成長していってほしいと思います。

5/4(土) ホウセンカの芽が出ていました。ヒマワリよりも芽が出るのが遅くなっているホウセンカですが、子葉ができているものもありました。そして、ヒマワリには、新しい葉が増えているものもありました。

3年生のみなさん、連休明けに実物をよく見て観察しましょう。

4年生が種まきをしたヘチマは、まだ変化がありませんでした。発芽が楽しみですね。

キャベツ畑の水やりもしました。近づいてよく見てみると、キャベツの葉に何かありました。3年生のみなさん、何でしょうね。虫もいました。何かの幼虫でしょうか。調べてみると楽しいですよ。何でしょうね。😊

大型連休もあと2日となりました。日中の気温が高くなっています。1日の寒暖差が大きいので、体調管理には十分にお気を付けください。

3年生

5月2日(木) 1・2校時に、3年生は校外学習を行いました。「学校のまわりには、どのようなものがあるのだろう」というめあてをもって、気付いたことなどをワークシートに記録しました。たくさんのお店や児童クラブ、みつ交番や厳島神社、三津浜幼稚園、銀行、病院、伊予鉄三津駅、線路とふみきり、高い建物(マンションやビル)、住宅地などが近くにあることを記していました。宮前川や道路、橋などがあることにも気付いていました。宮前校区の学習に生かし、松山市の学習に広げる予定です。

3年生の理科学習で行っている芽生え観察ですが、最後の学級も観察しました。とても丁寧に記録をしており、どの児童も大きく育ってほしいとの願いをもっていました。

明日からの大型連休(後半)も、楽しく充実した時間をお過ごしください。

4月30日(火)、3年生の2学級で、ホウセンカとヒマワリの観察をしました。

芽生えの観察となりました。まだ発芽していないものがありましたので、種に個体差があることを伝えました。ヒマワリの子葉がしっかりとできているものが、先日よりかなり増えていました。全員の種が発芽し、全員で心を込めて世話をしたいと思います。大きく育てたいという思いを、多くの児童が理科日記に記していました。

5月1日(水)、4年生の全学級で、ヘチマの種まきをしました。

今日もあいにくの雨でしたので、体育館南側の犬走で、ヘチマの種を3粒ずつポットに植えました。「早く芽が出てね」という気持ちを込めて、丁寧に植えました。どんな子葉が出るのかな? どんな実がなるのかな? どんな花が咲くのかな? など、今後への期待ももちました。

3年生も4年生も、これからが楽しみですね。

ゴールデンウィーク真っただ中、4月が終わろうとしています。

校庭の桜は葉が茂り、木漏れ日がキラキラと美しい今日、宮前小学校は、先週金曜日から始まった家庭訪問(家庭確認)で、半日の授業です。

学校の様子をお伝えします。

5年生は、家庭科でお茶の淹れ方を実習しました。「お茶を入れるときに、準備するものは何?」と先生に尋ねられ、最初に返った答えは「コップ!」。湯飲みや急須という言葉は、少々縁遠いようです。熱そうにしながら両手で湯飲みを持ち、おいしくいただきました。普段からお茶を淹れ慣れている人は、「やっぱり、温かいお茶はおいしい。」と、しみじみと味わっていました。ペットボトルのお茶を手にすることが多いこの頃ですが、お湯の温度も考えて、丁寧に淹れたお茶は格別ですね。

***************

2年生が手を挙げるときに、指先までピーンと伸びているのがとてもすてきです。国語の学習も、算数の学習もピン!横顔から、「分かった!」という気持ちがあふれているのを感じます。

1年生は、身を乗り出すようにして、先生の説明を聞いていました。習っているのは、ひらがなの「あ」でした。書くときのポイントを丁寧に教えてもらっている瞬間でした。「の」の字で学習したことを生かして、丸くのびのびと、はらいの部分を書きました。

給食の放送での「〇〇先生クイズ」にはびっくりしました。3歳か4歳の頃に5メートルくらいの石垣から落下したことがある…とのこと。下校の時間も口々に「クイズがクイズが」とざわつくほどの衝撃でした。放送委員の取材力に脱帽です。

給食と言えば、メニューの一つ、ししゃもが多くの学級で大人気だったことにも驚きました。骨まで食べられる、おいしいししゃもの唐揚げでした。

明日から5月。緑の美しい季節がやってきます。

今朝、一昨日までに3年生が種まきをしたホウセンカとヒマワリの様子を見に行きましたが、まだ芽は出ていませんでした。

写真上段真ん中は、昨日の朝の光景で、子どもたちも様子を見に来ていました。さすが宮前っ子!

中庭にあるまごころ池の周辺には、サツキやアヤメ(ブルーフラッグ、イエロー・アイリス)などが、きれいに咲いていました。飼育小屋(うさぎ舎)の庭にも、きれいな花がたくさん咲いていました。

職員室では、ツマグロヒョウモンが羽化していました。写真左上が先日の写真で、実は雄(オス)のツマグロヒョウモンでした。右下が今日の写真で、雌(メス)のツマグロヒョウモンです。昨日の授業中に、4年生から羽の柄の違いを教えてもらったため、今回書くことができました。昆虫博士ちゃんがいました。ありがとう。今日も大好きなパンジーの上に逃がしてやりました。命をつないで、戻ってきてね。

中段左の写真は、西校舎南側にある、モンシロチョウのためのキャベツ畑です。校務員さんにお世話になって、モンシロチョウが卵を産むために用意したもので、3年生の学習のためのものです。春になり温かくなったので、様々な生き物が校庭で見られるようになりました。

皆様、楽しく充実した大型連休をお過ごしください。

入学から一か月たち、1年生の給食当番も様になってきました。6年生に助けてもらいながらも、自分たちの力で、重い食器や食缶を一生懸命運んでいます。「たくさん食べたよ。」「おいしかった!」と、カレーライスを食べた感想を教えてくれました。

今日は午前中で勉強は終わり。お昼に下校です。みんなで運動場に集まって、元気な声で先生と「さようなら。」集まりが早くなり、一列で並んで帰ることができています。高い歩道橋も何のその。この一か月で立派に成長しています。

下校の途中、前方に6年生の姿を見付けたある1年生が、大きな声で「○○にいちゃーん!」と呼び掛けました。何度も呼んでいたら、6年生が気付いて手を振ってくれました。「いっつも一緒に来よるんよ。お兄ちゃんは僕の前。」登校班の班長さんだそうです。すてきな関係に思わずほっこりしました。

明日から3連休です。ご家庭でゆっくり過ごして、また火曜日に会いましょう。

今日は久しぶりに晴れました。業間は「待ってました!」と運動場に飛び出した宮前っ子でいっぱい。ジャングルジム、つりかん、ブランコ、石山などで伸び伸びと遊ぶ子供たち。鬼ごっこでは、先生も本気。子供相手でも手を抜くことはありません。中には日向ぼっこをしていた子たちも・・・。朝から学校探検をしていた1年生は、2年生と一緒に仲良く遊んでいました。

学校探検では、1年生と2年生が手をつないで学校巡りをしていました。「失礼します!学校探検で来ました!」という2年生の元気なあいさつにつられて、1年生もかわいい声で「失礼します!」1年生のために頑張る2年生のみなさん、とってもかっこよかったですよ。

さて、みなさん、知っていますか? あるクラスの窓ガラスはピッカピカ☆なのです。手の跡なんて一つもありません。きれいな窓ガラスだと気持ちもすっきりと教室に入れますね。見習って、校長室の鏡を磨き上げました。

職員室では、ツマグロヒョウモンが羽化したので、大好きなパンジーの上に逃がしてあげました。命がつながっています。